Die Artischocke, mit ihrem botanischen Namen Cynara scolymus, bedarf keiner weiteren Vorstellung. Ursprünglich stammt diese mediterrane Staude, die weder Frost noch übermäßige Feuchtigkeit verträgt, aber viele Vorzüge besitzt. Zunächst einmal ist ihre Verwendung in der Küche allgemein bekannt, mit Rezepten, die je nach Land und angebauter Sorte variieren.

Die Artischocke findet auch außerhalb des Gemüsegartens ihren Platz. Ihre sehr grafische Silhouette mit großen, grauen, stark geschlitzten Blättern zieht praktisch das ganze Jahr über Blicke auf sich – außer bei starkem Frost, denn dann wird sie durch die Kälte zerstört.

Aber wussten Sie, dass die Artischocke auch zu den Heilpflanzen gehört? Ihre Verwendung reicht bis in sehr alte Zeiten zurück. Die Artischocke, wie wir sie heute kennen und deren Vorfahre die Kardone ist, erschien gegen Ende des Mittelalters und wirkt auf den hepatobiliären Bereich.

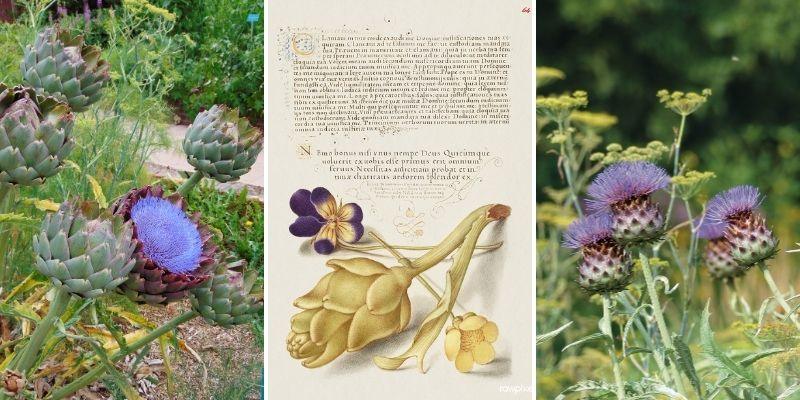

Artischockenblüten (links) und Kardonenblüten (rechts). In der Mitte eine alte Illustration einer Artischocke (Foto: Rawpixel Ltd).

Verwendeter Teil: die Blätter

Aber fangen wir von vorne an: In der Phytotherapie werden die Blätter verwendet.

Man muss genau bestimmen, was bei der Artischocke als Blätter bezeichnet wird. Meist denkt man an die Teile, die man mit Genuss in die Vinaigrette tunkt. Doch das sind nicht die eigentlichen Blätter. Tatsächlich essen wir die fleischigen Hochblätter der Blüte und den Blütenboden, allgemein als Artischockenherz bekannt.

Die Blätter, die echten, sind die großen, grauen, dicken und stark geschlitzten Blätter, die von der Basis der Pflanze ausgehen. Diese werden verwendet, um die Leber zu entlasten.

Verwechseln Sie nicht die Blätter (links) mit den Artischockenblüten (rechts).

Die Ernte der Blätter

Nachdem wir nun die Blätter geklärt haben, kommen wir zur Praxis.

Die Ernte sollte an einem regenfreien Tag erfolgen, um die Feuchtigkeitsmenge in der Pflanze zu begrenzen. Wie bei allen Blättern, die man verzehrt, ist es besser, sie im Frühjahr vor Beginn des Blüteprozesses zu pflücken, damit die verwendeten Teile maximale Wirkstoffe enthalten. Bei der Artischocke müssen die Blätter also vor dem Erscheinen der Blütenstiele geerntet werden, denn wenn Sie bereits kleine, sich entwickelnde Artischocken sehen, ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass die Pflanze ihre ganze Energie in deren Produktion gesteckt hat – zum Nachteil der Blätter.

Sie haben nun ein oder zwei Artischockenblätter gepflückt – diese sind sehr groß und liefern viel Material. Wenn Sie eine größere Menge benötigen, steht nichts im Wege, die Prozedur später zu wiederholen. Wir empfehlen jedoch, einen Trocknungs- und Verkostungstest durchzuführen, um zu entscheiden, ob Sie die Erfahrung wiederholen möchten.

Ernten Sie die Blätter vor dem Erscheinen der Blüten (Foto: Filippo Giunchedi).

Das Trocknen der Blätter

Kommen wir nun zum Trocknungsschritt.

An der Luft

Sie benötigen einen sehr gut belüfteten und lichtgeschützten Ort, um die Eigenschaften der Pflanze bestmöglich zu erhalten. Das gilt besonders für Artischockenblätter, die sehr feuchtigkeitshaltig sind und auf denen sich folglich Schimmel bilden kann, wenn die Trocknung nicht korrekt erfolgt. Sie sollten also so schnell wie möglich getrocknet werden, ohne sie jedoch zu verbrennen. Idealerweise breitet man die Blätter auf Gitterrosten in einem Dachboden aus – einem dunklen und hervorragend belüfteten Ort, der eine schnelle Trocknung garantiert.

Im Ofen oder Dörrgerät

Wenn Sie keinen Dachboden haben und es eilig haben, gibt es andere technische Lösungen. Erstens der Backofen, wenn dieser präzise genug ist, um die Temperatur auf maximal 40°C einzustellen. In diesem Fall können Sie ihn mit leicht geöffneter Ofentür laufen lassen. Das ist nicht sehr ökologisch, ermöglicht aber die Entfernung der Feuchtigkeit. Zweitens das Dörrgerät. Damit sollten Sie ein optimales Ergebnis erzielen. Ich habe diese Lösung jedoch nicht persönlich getestet.

Wichtig: Nach dem Trocknen sollten die Blätter brüchig sein, aber ihre graue Farbe behalten haben. Wenn die Blätter braun geworden sind, sind sie nicht mehr zum Verzehr geeignet. Dann bleibt Ihnen nur noch, sie wegzuwerfen.

Gitterroste für die Trocknung von Heilpflanzen.

Die Vorzüge der Artischocke

Nachdem Sie nun Ihre Artischockenblätter getrocknet haben, fragen Sie sich vielleicht, in welchen Fällen Sie sie verwenden können.

Wissen Sie, dass Artischockenblätter für ihre Wirkung auf die Leber bekannt sind. Diese Verwendung geht auf etwa das 15. Jahrhundert zurück und ist eine Erinnerung an die „Signaturenlehre“, die wir von Hippokrates selbst haben. Nach dieser Theorie gibt es eine Analogie zwischen der Pflanze und dem zu behandelnden menschlichen Organ. Zum Beispiel würde Bitteres an die Galle erinnern, was bei der Artischocke der Fall ist. Wissenschaftliche Studien haben die Grenzen dieser Theorie aufgezeigt. Dennoch hat die Artischocke tatsächlich eine choleretische Wirkung – das heißt, sie fördert die Gallenproduktion – und schützt die Leber. Sie hat außerdem eine harntreibende Wirkung.

Die Verwendung

Nun, da die Blätter trocken und brüchig sind, können Sie sie etwas zerkleinern. Das spart Platz bei der Lagerung und erleichtert die Verwendung. Bewahren Sie Ihre Zubereitung auf, wie Sie Tee aufbewahren würden, und vermeiden Sie zu luftdichte Behälter, in denen sich Schimmel bilden könnte, falls die Trocknung nicht optimal war.

Fertig! Ihr Artischockentee ist gebrauchsfertig. Man kocht Wasser, gießt es in eine große Tasse über einen Löffel der Pflanze und lässt es etwa zehn Minuten ziehen, bevor man es etwas abkühlen lässt und genießt. Nun, genießen ist vielleicht etwas übertrieben, denn die Pflanze ist ein bitteres Tonikum. Daher wird empfohlen, dem Getränk einen guten Löffel Honig zuzugeben. Jetzt versteht man besser, warum es so viele Rezepturen in der Apotheke gibt, um diesen bitteren Geschmack zu vermeiden. Aber nichts ersetzt das Vergnügen, Ihren eigenen Tee für das Wohlbefinden Ihrer Leber selbst hergestellt zu haben – und das noch aus einer Pflanze aus Ihrem Garten.

Warnhinweis

Für eine therapeutische Wirkung konsultieren Sie einen Spezialisten für Phytotherapie – einen Arzt oder Apotheker. Selbstmedikation ist zu vermeiden.

Und schließlich: Denken Sie daran, dass kein Tee, egal welcher Art, das ganze Jahr über kontinuierlich eingenommen werden sollte – das Risiko einer kumulativen Toxizität ist nie auszuschließen. Der Gebrauch von Pflanzen ist nicht harmlos!

Kommentare